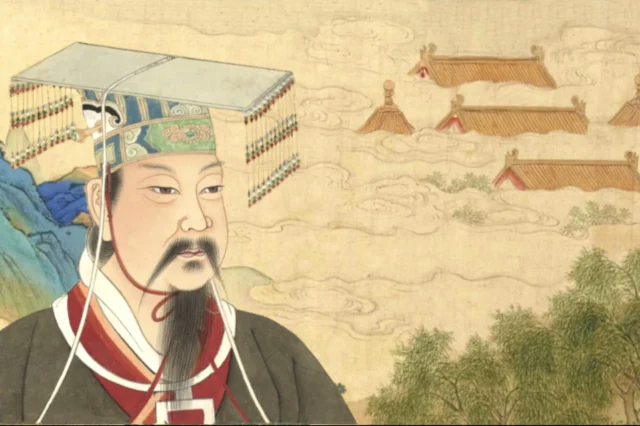

「以銅為鑑,可以正衣冠,以人為鑑,可以知得失,以史為鑑,可以知興替。」鑑古通今,指導當下現實的問題,是很有意義的。傳統文化裡的「天人感應」不僅是理論,所體現出來的給民眾帶來真正福祉和物質實相支持, 「天人感應」不是現代人認為的迷信或「假說」,而是真正的科學。

詳細 >>

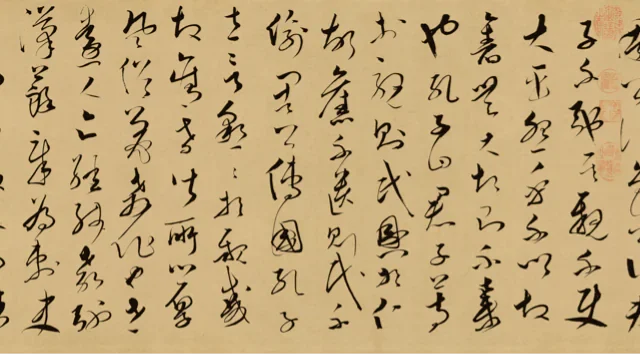

量子糾纏圖酷似太極圖不是偶然的。量子糾纏揭示了物質之間的聯繫,而且可能不只是體現在我們這個空間的物質聯繫。在中國自古至今,太極圖作為道家標誌符號一直在使用。是不是前人發現了量子糾纏的奧秘,看到了這個量子糾纏圖而把其作為宇宙奧秘的高度抽象而流傳下來呢?

詳細 >>