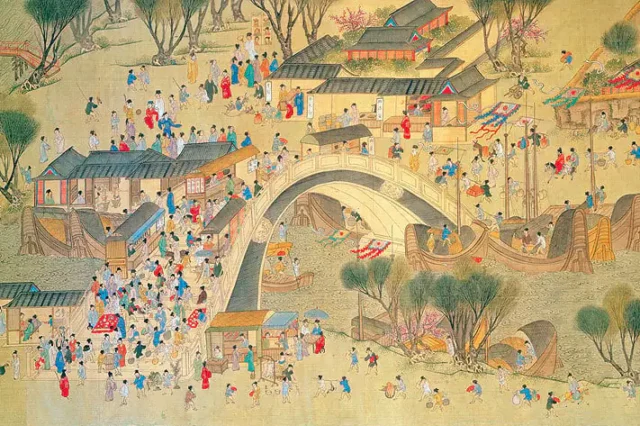

「以銅為鑑,可以正衣冠,以人為鑑,可以知得失,以史為鑑,可以知興替。」鑑古通今,指導當下現實的問題,是很有意義的。傳統文化裡的「天人感應」不僅是理論,所體現出來的給民眾帶來真正福祉和物質實相支持, 「天人感應」不是現代人認為的迷信或「假說」,而是真正的科學。

詳細 >>

一塊聳立在海拔1100米懸崖邊的花崗岩巨石,重量超過611噸,大金石與崖壁之間相連處只有很少一部分,但是卻穩穩的懸在這裡2500年了。雖然科學無法解釋,這完全顛覆重力規則,而且即使地震,也安然無恙屹立不倒,卻是2500年來事實!

詳細 >>